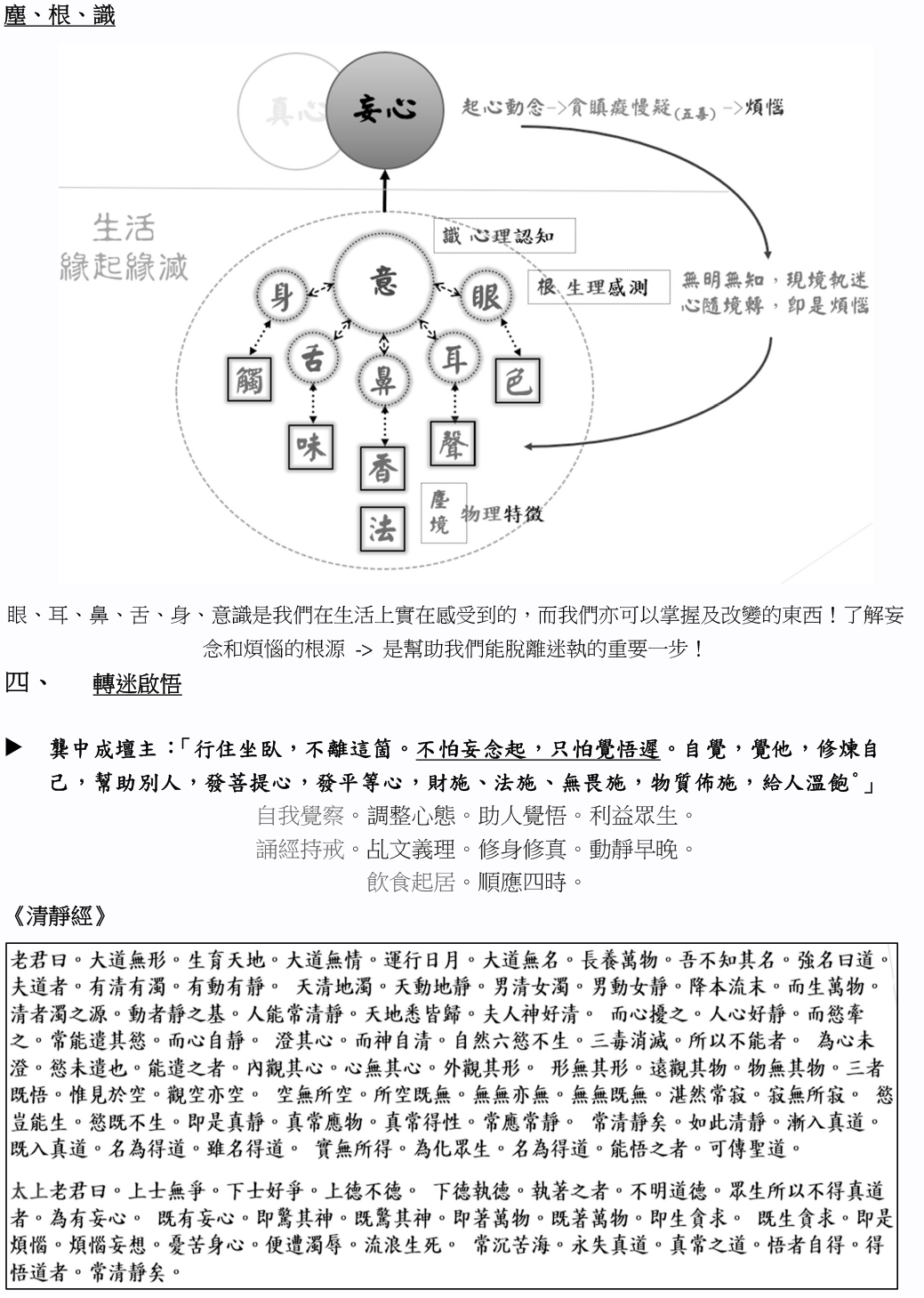

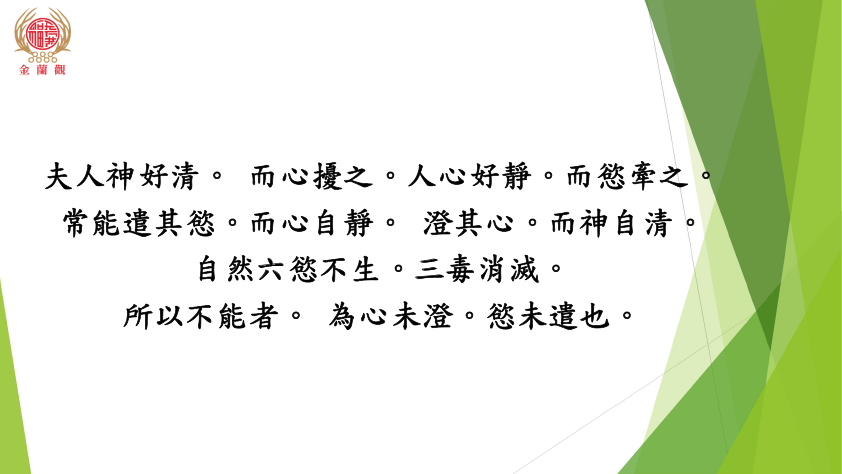

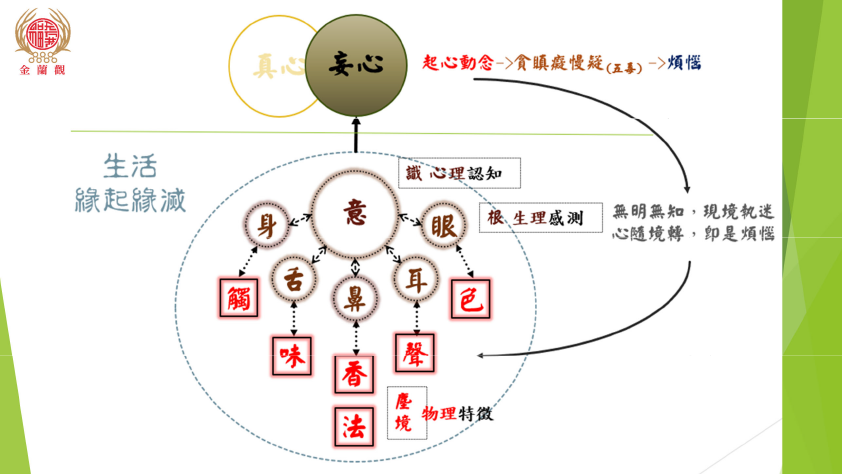

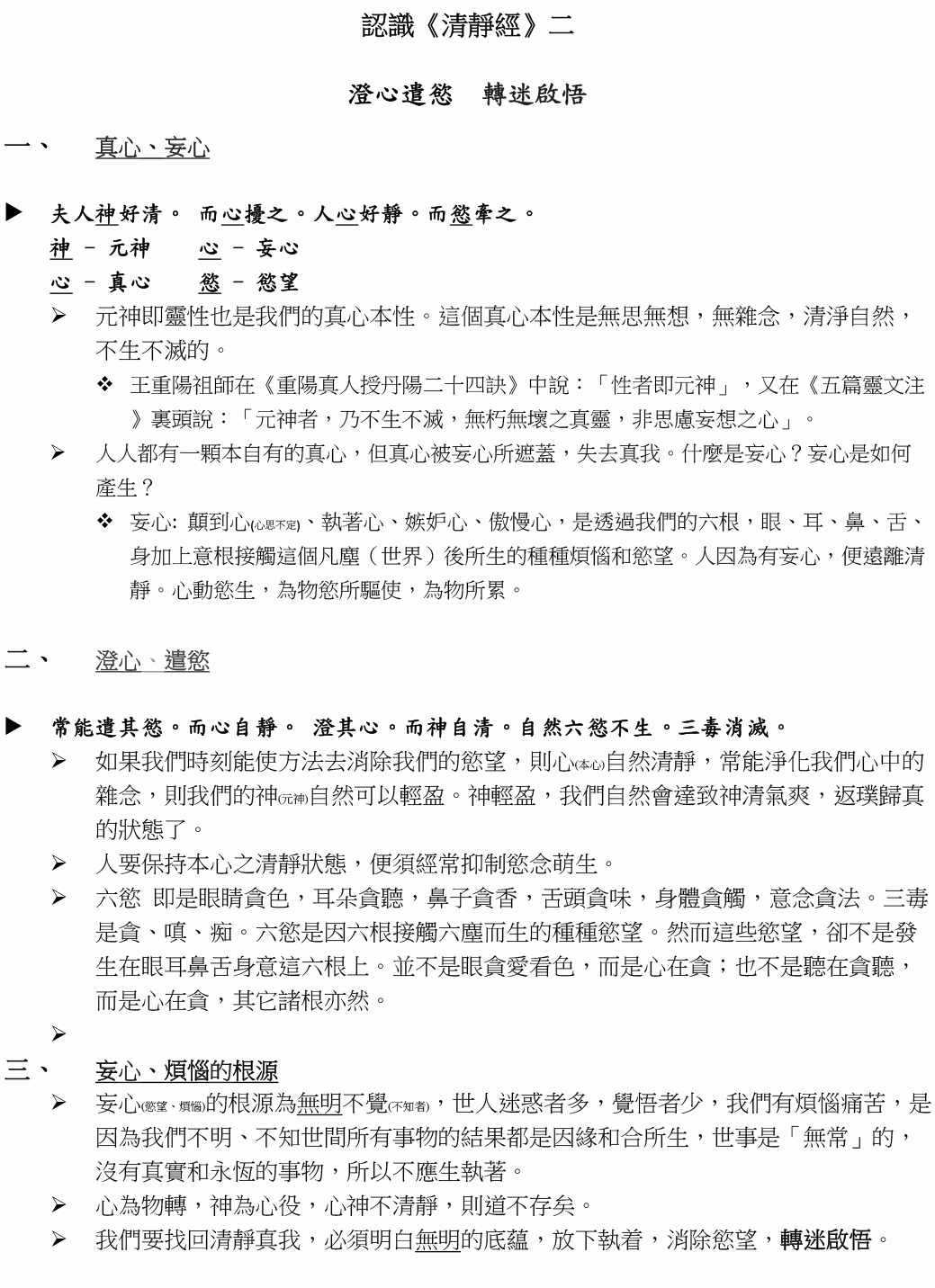

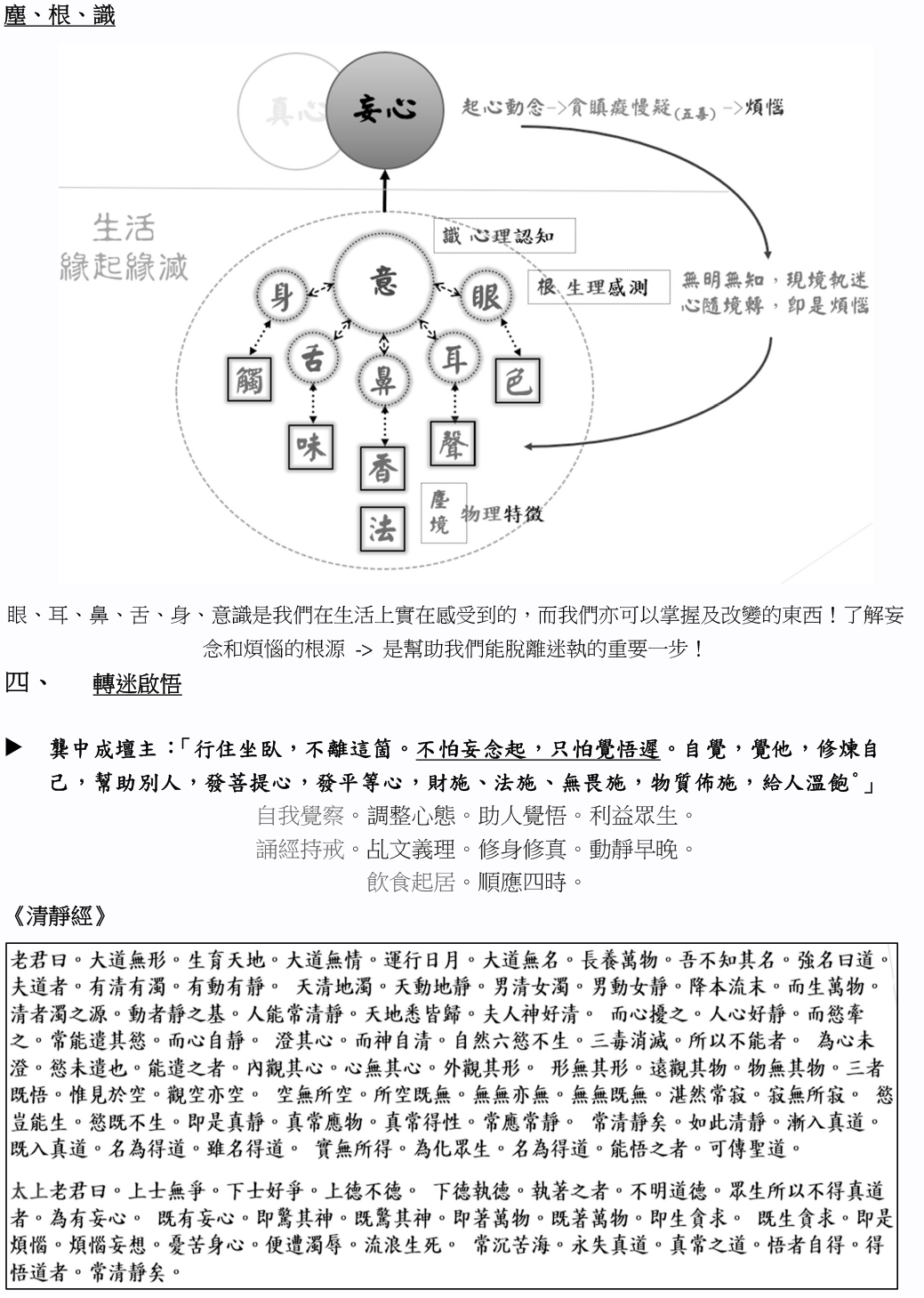

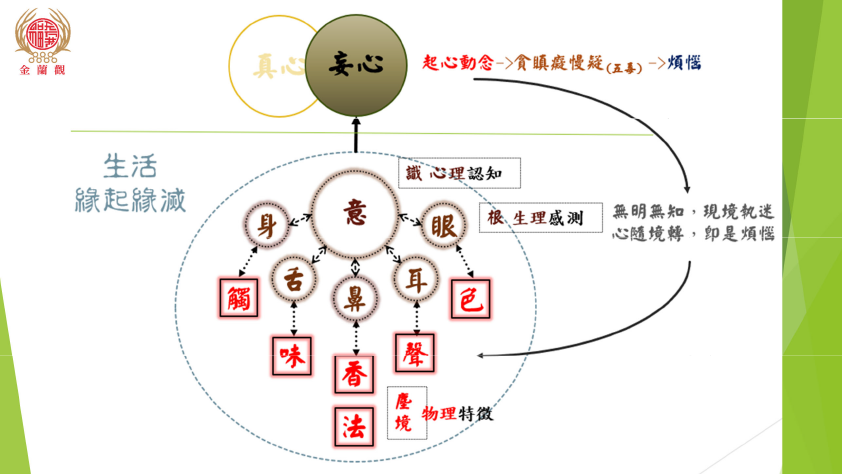

我們能時刻除卻妄心,是修行清靜的重要功夫。我們的妄心源於自我的無明無知,我們對現境執迷,心隨境轉,產生無窮無盡的慾望和煩惱。如何放下執着,澄心遣慾、轉迷啟悟,最後找回清靜真我,在認識《清靜經》(二) 這集裏會為大家一一探討。

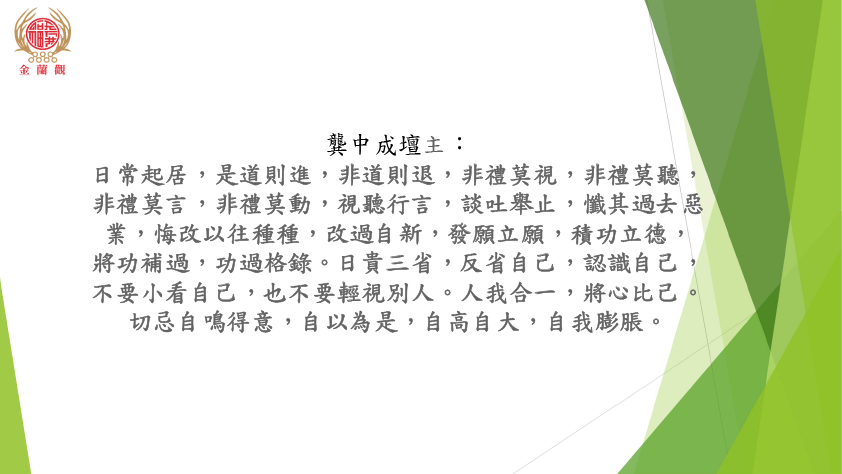

本觀壇主於癸卯年三月初四日(23/4/2023)降乩傳令展開金蘭觀週日乩後講座,敬請各位密切留意往後更多不同學道課題的講座。

我們能時刻除卻妄心,是修行清靜的重要功夫。我們的妄心源於自我的無明無知,我們對現境執迷,心隨境轉,產生無窮無盡的慾望和煩惱。如何放下執着,澄心遣慾、轉迷啟悟,最後找回清靜真我,在認識《清靜經》(二) 這集裏會為大家一一探討。

本觀壇主於癸卯年三月初四日(23/4/2023)降乩傳令展開金蘭觀週日乩後講座,敬請各位密切留意往後更多不同學道課題的講座。

天有日月星,人有精氣神,天人相應。醫中有道,道中有醫,醫道同源,函通天地人三才之義……,本講座以道家角度分享健康之道。