|

金蘭觀修身講義 —— 知書識禮守本份 |

|

一年一度的「紫霞施澤」典禮,於莊嚴肅穆的氣氛中,在我們各位值事、壇生及善信,以上報「祖先、父母大恩」的虔敬之心的參與中,功德圓滿了。 中華民族優秀傳統精神,是知恩報本,所謂「滴水之恩,當湧泉以報」,父母對我們有生養照顧培育之恩,祖先與我們血脈相連,沒有他們就沒有我們,所以我們在喪禮、祭禮中祭拜他們,誦經超拔他們,慎終追遠,完全天經地義。如果有人問,我們所做究竟對他們有什麼好處?對我們又有什麼好處?這問法實在淺薄。父母在生我們要盡孝,死後要治喪,日後還要祭拜,這都只是盡我們的一點孝心,是我們應該做的本份而已。人能盡本份,他在品德的修養上,就有了穩固的基礎。 明理守禮:知次序、守秩序 |

|

社會由人群組成,人要與人相處,便要處理好自己與別人的關係,此即所謂『人倫』,又稱『倫理』、『倫常』。這些關係分有五種(父子、君臣、夫婦、兄弟、朋友),而為五倫、五常。『人倫』是人與人之間的上下次序、秩序,將這次序、秩序分別清楚,依著本份去做,就成為『禮』。有禮,人群才能和諧共處,所以禮是『和』的前提。 一個人如果時刻知道自己的位置,做好自己的本分,不超越本位,不破壞秩序,對別人有恭敬心,則為之有禮,反之則為越禮、無禮。無禮則秩序亂,人若無禮,也就跟禽獸沒有分別了。恭敬別人,這就需要對自己的妄心邪念克制和約束。從修道的角度說,能克制、約束自己才能修煉自己,不能克制、約束自己,什麼修真、修身便是空談。 夫子跟顏淵說仁(愛人)的道理,就提出要「克己復禮」,告誡他「非禮勿視,非禮勿聽,非禮勿言,非禮勿動」,這是連看的聽的說的,一舉手、一投足,都嚴格的克制自己要合乎禮。好像我們平時說一個孩子,在父母和長輩討論問題的時候,沒有得到允許便胡言亂語,甚至自作主張,便為無禮,所謂「沒大沒小」;任何個人,不遵循團體或組織的安排規定,或者未獲得授權允許,而使用團體或組織的名義去處事,跟別人討論甚至作出決定(現代說法是沒有組織紀律),也是無禮的行為。 |

聖帝因與劉備、張飛兄弟失散,為保兩位嫂嫂,留有用之身匡扶漢室,乃與曹操定下降漢不降曹之三約。之後便隨曹操前往許昌。 沿路 聖帝事嫂如兄,親自保護二位嫂嫂的車仗,到了半路要在館驛安歇休息的時候,曹操陰險,欲亂其君臣之禮,特意安排 聖帝與二嫂只有一處居停,以共處一室而容易越禮,意圖令 聖帝違犯本份。 然而 聖帝光明磊落,堅守禮節,讓二位嫂嫂居於屋內,自己則點起燈燭,立於戶外,自夜達旦,竟無倦色。這就是世人所見 聖帝夜讀《春秋》圖中表達的含意。 聖帝更每於有事稟告嫂嫂或問安時,則站立於嫂嫂居處門外,絕不踏入戶內一步,可見其禮節之謹嚴。相映於曹操,更為渺小了。 |

|

|

立雪不徙:唐朝韋斌,每於朝會(朝廷議事)時,不敢離立笑言(擅自缺席離開,或與人談笑)。嘗(一次)大雪,在廷者皆振裾更立(其他人都不斷拍打衣襟,移動身體),斌不徙足(沒有移步),雪甚,幾至靴(雪下得幾乎進了靴子),亦不失容(也毫不理會)。 |

||

|

要能做到有禮,首先得明白道理;明白了道理,才會克己。那些話應該說,那些事應該做,在這一個意義上,禮就是一種『義』(義者宜也),故此為禮義。所謂禮義之邦,是一種崇高的境界。人的行為,不論對事接物,更尤其是待人,如果處處表現得合情合理,有所分寸,恰到好處,就會贏得大眾的好感。古人常贊賞這種人:知書識『禮』、知書達『禮』、懂得『禮數』。這裡所講的「書」,實際是指聖賢的思想學問,是指天地之間的真理, 呂純陽師尊對『禮』所作的定義,更加清晰:「禮者,理也。」又說:「有理走遍天下,無理寸步難行。明理知法,以理服人,以理相待,彬彬有禮。禮義之邦,萬世景仰。」(庚辰年四月十八日)可見合情合理,即為有禮;明白道理,才能有禮。 |

|

|

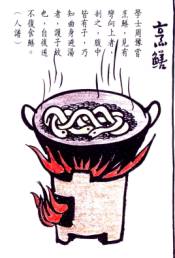

膳斥鮑魚的故事 周文王姬昌在渭水訪尋賢人,終於遇上了年過古稀的太公姜尚,交談之下,相見恨晚,馬上拜為國師。除平時請教安邦治國、用兵征戰的韜略外,還讓太公教導兒子姬發,即後來的周武王。太公果然不負文王的苦心,對武王悉心教導,從文韜武略到為人處世,都加以提點,大到軍國要務,小到日常起居飲食,只要稍有不妥,馬上言詞懇切的加以糾(音斗,不作九)正。 不久,太公發現姬發喜歡吃鮑魚,便吩咐廚師今後不許烹制鮑魚,姬發有些想不通,覺得不過是飲食習慣的喜好,為什麼不讓吃呢?太公對他解釋:「自古以來在祭祀的食物中,從來不用鮑魚,因為人們普遍認為這是一種不雅的食物,吃鮑魚是不符合禮節的。您身為王位繼承人,在各方面都要做出榜樣,怎麼能夠吃這種非禮的食物呢?」姬發明白了即使飲食那麼小事,也有「禮」的問題,因為自己的身份和位置,會影響到國家,於是心悅誠服地聽從了太公的規勸,從此以後再也不吃鮑魚了。這個故事,後人便稱為「膳斥鮑魚」。 丹書受戒的故事 周武王登基之初,問太公姜尚:「前人創立基業,都想子孫後代繼承發揚,然而實際上能守住江山的卻很少。有什麼法寶嗎?」太公回答說:「有。《丹書》中就講這些問題,大王要想知道,就請齋戒沐浴,作好準備吧!」 三天後,周武王衣冠整潔,恭敬地走下大殿,面朝南站立(禮制上君王皆居北朝南),等待太公傳授。太公說:「北是君位,大王朝南而立,那麼《丹書》就只能朝北而授,這是對《丹書》的大不敬。」 周武王想了想,就面朝東站立,太公這才面朝西誦讀:「用恭敬克制懈怠,國運就昌盛;用輕慢代替敬畏,國運就衰亡。公義戰勝私欲,事業就順利;私欲戰膀公義,就會招來凶險。……」周武王聽了書中的話,誠惶誠恐,奉為金玉良言,將其書寫於座位的旁邊,隨時提醒自己,一絲一毫也不敢鬆懈。 |

|

《禮記》中所述『禮』的重要性: 「道德仁義,非禮不成道德仁義是抽象的,不通過禮難以表現出來;教訓正俗,非禮不備教化民眾端正風俗,不通過禮不能周全;分爭辯訟,非禮不決解決紛爭,不通過禮就無法判斷是非對錯;君臣、上下、父子、兄弟,非禮不定各種名分,不通過禮就無法確定;宦學事師,非禮不親學習為官事奉老師無禮,師生之情就不會親密;班朝治軍,蒞官行法,非禮威嚴不行官員在朝廷的班位,將帥治軍,官員到任履行職務,沒有禮就無法體現威嚴;禱祠祭祀,供給鬼神,非禮不誠不莊祭祀敬拜鬼神,儀式和祭品種種都有所規定,不按照禮數,就不能顯出內心的誠敬、外貌的莊嚴。」 |

|

禮的表現:典禮、禮儀 下面簡介一些日常應知道的禮儀:

(未完) |

父母恩之重,到一種什麼地步呢?

父母恩之重,到一種什麼地步呢?

《孝經》對人們提出了「

《孝經》對人們提出了「